🎓 大学生との空き家ワークショップを通じて

- aposmile

- 2025年7月21日

- 読了時間: 3分

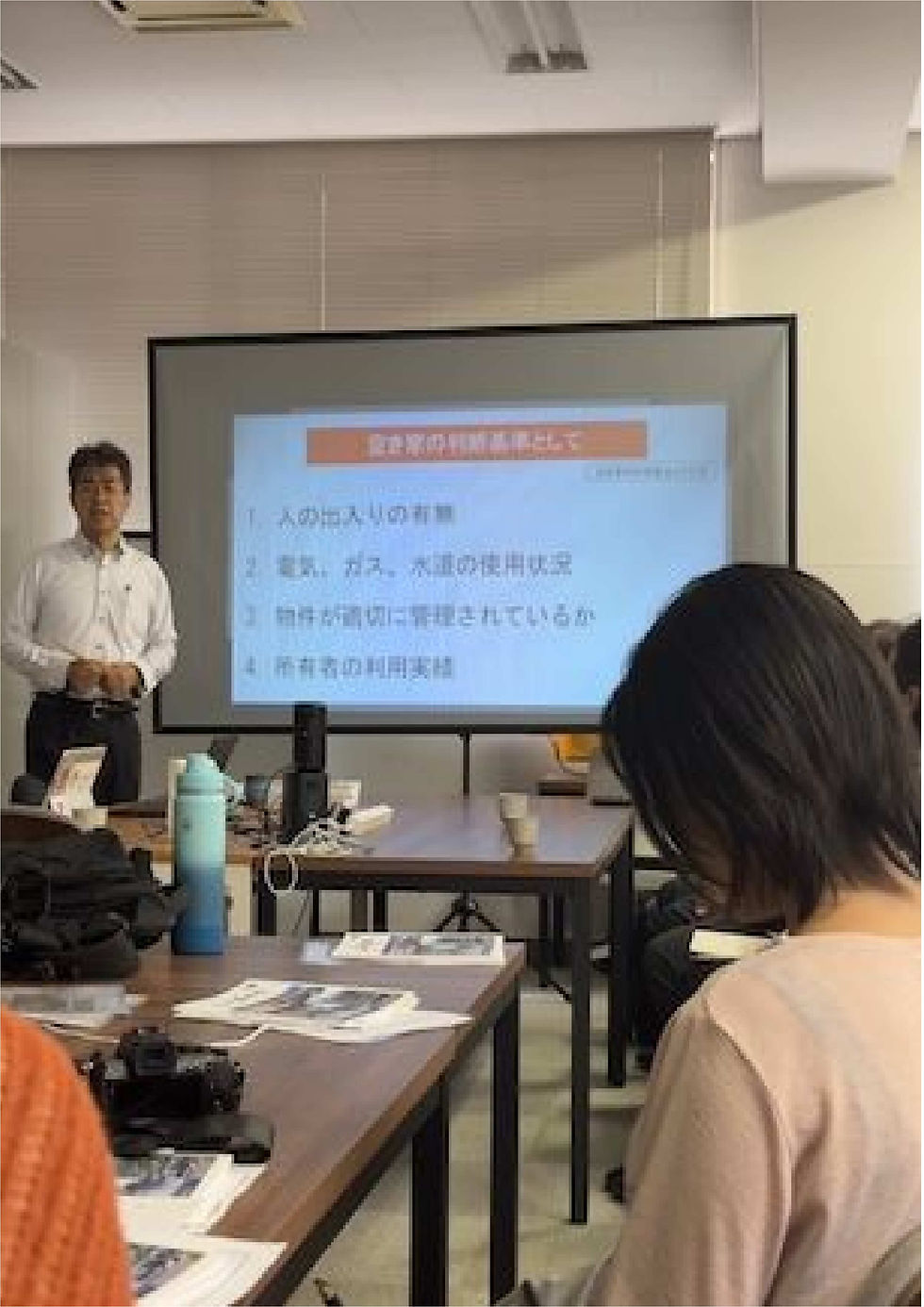

7月4日、藤沢市内の大学の研究室にて、全国空き家アドバイザー協議会 藤沢支部と全国古民家再生協会 神奈川第一支部のメンバーが講師・ファシリテーターとなり、空き家をテーマにした住教育セミナーを実施しました。

このワークショップでは、空き家に関する基礎的な知識を学ぶセミナーに加え、「住教育カードゲーム」を活用して、参加した大学生たちが主体的に空き家問題を考える機会を提供しました。

学生の皆さんは非常に関心を持って取り組んでくださり、「近所の空き家活用、自分だったらどうするか?」「両親と今後の事を考えているか?」「老後も今の家に住み続けるか?」「20年後自分の家はどうなっている?」「都会と田舎住むならどちら?」といった、家族の事情や将来像にまで踏み込んだブレスト手法の対話が交わされました。

💬 空き家問題は“家族”の話題でもある

空き家の問題は、本来であれば家族の中で個別に話し合われるべきテーマです。しかし現実には、なかなか友人や知人と話題にしづらいテーマでもあります。

今回のようなワークショップが「考えるきっかけ」になることは、非常に大きな意義があると感じました。特に、この若い世代が空き家という社会課題にしっかりと向き合ってくれている様子には、大きな希望と安心感を抱きました。

後日、学生たちが記入したアンケートをいただき、次回の藤沢支部定例会でその内容を発表してもらう予定です。これを機に、さらなる企画へとつなげていきたいと考えています。

👀 “家”と“家族”の変化を感じて

ワークショップを終えた後、ふと考えました。空き家への意識が高い20代前半の彼らと、自分自身の同じ年代の頃との違いは何だろうかと。

私は田舎で生まれ育ち、いわゆる大家族の中で生活していました。周囲の家庭も三世代世帯が多く、兄弟と遊び、叔父叔母に面倒を見てもらい、やんちゃをしては親に叱られ、祖父母に庇われる。そんな構図の中で暮らしていた記憶があります。

そして進学や就職で都会に出て、そこから生活の形は大きく変わりました。いまの若い世代が物心ついた時代は、どのような家族構成の中で育ってきたのでしょうか?それを知りたくなり、統計を調べてみました。

📊 家族構成の推移と三世代世帯の減少

厚生労働省「2024年 国民生活基礎調査」によると、2024年6月時点の全国世帯数は5,482.5万世帯。これは1986年の3,754.4万世帯から増え続けている一方、平均世帯人数は3.22人から2.20人へと減少しています。

中でも私が注目したのは「三世代世帯の減少」です。

年度 | 三世代世帯数 | 割合 |

1986年 | 575.7万世帯 | 15.3% |

2004年 | 541.2万世帯 | 9.7% |

2024年 | 186.8万世帯 | 3.4% |

この変化を見ると、家族のかたちが大きく変化してきたことがわかります。

また、65歳以上の高齢者がいる世帯構成についても注目すべき点があります。

年度 | 単身 | 夫婦のみ | 親と未婚の子 | 三世代 | その他 |

1996年 | 128.1万 | 178.2万 | 108.6万 | 437.5万 | 124.5万 |

2001年 | 317.9万 | 454.5万 | 256.3万 | 417.9万 | 190.2万 |

2024年 | 903.1万 | 878.6万 | 561.9万 | 175.1万 | 241.6万 |

特に注目すべきは、65歳以上の単身世帯が32.7%に達していること。今後はさらに増加していくことが想像されます。

🤖 AI時代に育つ若者たちとの対話

携帯電話すらなかった私たちの青春時代と、AIが身近な学生たちの生活環境は大きく異なります。

そんな中で、「空き家」という共通テーマを通じて世代を超えて語り合えた今回のワークショップは、非常に有意義でした。

今後もこのような場を大切にしながら、空き家問題の“社会とのつながり”や“未来へのヒント”を若い世代と一緒に考えていきたいと思います。